研究室だより

|

|

| 2003 年 08 月 06 日 号 『健康のツボ講座シリーズ 開講』 |

|

| バックナンバーはこちら | |

| 1) 心の栄養失調を病んでいる子供たち | ||||||||||||

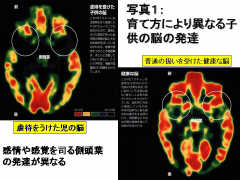

2)子供の皮膚は、むき出しの脳 京都大学名誉教授の大島清先生が、「小児期からの生活習慣病」と題した講演で、脳の可塑期(9,10歳まで)に、母親や周囲との刺激の中で大脳の前頭葉を養っていかなければ、切れやすい子供になると述べておられる。また、サルの赤ちゃんを生後半年間、母サルと離して育てると、非常に神経質で臆病、肉体的にも発育の悪いサルになってしまうことを、ビデオで紹介された。実際、幼少児への対応により脳の発育が変わることが、虐待児での研究で示唆されている。既に1997年12月のニューズウイーク誌によると、虐待された小児の側頭葉の発育が不良であることを、ニューズウイークが報告している(写真1)。側頭葉は、情動や感覚の中枢である。幼少時期の脳の可塑性は、10歳以降に減弱してしまうことを考えると、古来から「三つ子の魂百まで」と伝統的に言われてきた諺の意義が認識できるであろう。 幼少時期のトラウマが、成人後の精神的障害の基礎になることを考えると、家庭の求心力が低下し、愛情という栄養を十分摂取することなしに育った「心の栄養不足児」たちが、切れやすくなることは十分に推定できる。しかし、精神的問題以上に、実際的な脳の解剖生理学的発達にも関係すると思われる。大脳生理学の分野では、特に、言葉で語りかけられることや童謡を聞くこと、さらには皮膚に触られることが、児の脳の発育を促す刺激となることが知られている。特に、子供の皮膚は、同じ外胚葉系由来臓器である脳と深く関係していることが推定され、「子供の皮膚は、むき出しの脳である」とまで言われているのである。 3)子供だけでなく、家族全体を癒す家族の触れ合い このように、言葉や皮膚刺激を介した子供たちへの愛情教育が、心の栄養不足とその結果おこる大脳の発達異常から、子供達を救うことは、既に多くの人たちが伝えているところである。幼少児と母親との触れあいにより、未熟児などの発育が促されることは既にマイアミ医科大学などから多くの報告がなされているが、実際我々が、日本の120組の母児で得た結果では、ベビーマッサージを指導することで、子供の機嫌がよくなるだけでなく、母親自身の不安感も減弱し、また子供がよりかわゆく感じるようになるという母性の育成効果をも示唆する結果を得た。現在、母児の触れあいを勧めることで、母親のQOLの向上効果があるかどうかも、長崎シーボルト大学と共同で進めている。 しかし、幼少時期にかぎらず、青少年や成人でも、家庭など安息の地がないと、ストレスを解消できずに、慢性の心身の不調に陥り、最後には自殺や過労死にまでつながる可能性もあろう。青少年は当然として、成人にとっても、家族同士の触れあいは重要であろう。疲労に関するある調査では、疲労をとるのに最も効果が高かったものは指圧であるという。ただ、指圧に通う回数によっては、家計を経済的に圧迫することになる。そこで、家族同士が、安全で安上がりに皮膚を刺激する方法を我々は、伝統医学の研究から創生しようとしている。 4)高齢者活力の利用の勧め ところで最近、平均寿命の上昇と共に、病院に通う高齢者が増加する一方で、元気老人も増加している。ゴルフやゲートボールなどを楽しむ老人だけでなく、シルバー人材センターなどで、何か仕事をみつけよう、さらには積極的に社会活動をしようとする高齢者も多くなっている。 我々の還暦住民の調査結果では、社会的参加をしている還暦者では、社会参加のない還暦者と比較して、有意に生活の質が高いことが示された。病気を持っていても、社会的に活動して生き甲斐ややりがいのある仕事があれば、心が元気なのである。逆に、いくら運動ができて元気な老人でも、社会的な活動による人との交流の中で、自分自身の存在意義を見いだせない場合は、その老人のQOLは十分高くないと推定される。最近、厚生労働省は、高齢者活力を子育て問題に生かすことを提唱し始めた。我々の休養グループは、以前から、このような元気高齢者が社会的に活動する機会として、育児支援をすることを提唱していた。 |

||||||||||||

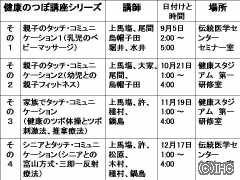

| 5) 家族の触れ合いを促す健康のツボ講座シリーズ開講 |

||||||||||||

この講座を終了した中高齢者には、本人の希望があれば、「赤ちゃんお助け隊」として、家庭や保育所、さらに地域で、子供達としっかり触れあってもらい、高齢者自身も元気をもらっていただきたいと思っている。特に、高齢者自身が歌や童謡を口ずさむことが、高齢者自身にとって痴呆の予防になることはよく言われることである。高齢者が童謡を唱いながら赤ちゃんをあやしていた、古き良き習慣をとりもどすことで、お母さんの育児の負担が軽減され、そのお母さんが、疲れて帰ってきたお父さんの健康のツボを刺激してあげることで、お父さんの疲労も改善し、高齢者は、世代の違う子供達と触れあうことで、生き甲斐や気力を得て、少しでも医療費を節減するという、善循環の構図をイメージしている。 そのように、世代を超えた触れあいは、人類の知恵を伝承する方法としても必須なことであったが、最近の家族の求心力の低下と核家族化により、それが出来なくなっている。伝統医学の富山でこそ、そのような伝統的な習慣のよさが再発見されるべきであろう。 (上馬塲 和夫) |

||||||||||||