研究室だより

|

|

| 2003 年 06 月 26 日 号 『練功十八法・益気功の呼吸・神経生理学的考察』 |

|

| バックナンバーはこちら | |

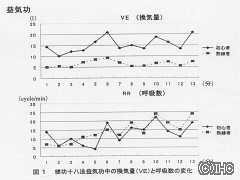

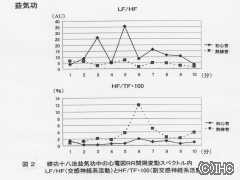

1. はじめに 練功十八法は、1969年から7年の歳月をかけて、庄 元明老師(上海市の東昌路地段病院)が中心となって創作された中国式健康体操である。現在、中国の三操(太極拳、ラジオ体操、練功十八法)の1つであって、医療と体育を結合させた健康運動でもある。また中国では病気の予防と治療を結びつけた「保健治療体操」とも呼んでいる。 今回、呼吸・神経生理学的な検証を試みた結果、腹式呼吸を強調した健康増進用の呼吸体操に位置付けるほうが正しいと思われた。 中国の伝統医学は、中医学と呼ばれ、日本の医学は西洋医学中心である。この両者を統合されたものが代替医療や中西医学である。たまたま中医学がすすめる練功十八法を西洋医学的な見方で実験してみると、多くの事実が判明してきた。その呼吸的な側面と自律神経バランスの面を考察したので、その一部を報告する。 2. 呼吸法 気功やヨーガなどの伝統的運動の特徴の1つは、腹式呼吸が顕著なことである。すなわち、口から息を吐き(呼息)続けることが強調され、胸郭を前後・左右・上下の三方向から圧縮させて、肺から出ていく呼息を多量に、かつ長時間継続するのが特徴となっている。特に、横隔膜(実際は筋肉)を上方に持ち上げ、拡張する動きが顕著である。この練功十八法の益気功は、この例外ではなく、腹式呼吸が強調された動作が数多くみられる。 私は、伝統的な運動を別称「呼吸運動」と言い換えて、有酸素運動や無酸素運動と対比させている。実際に、18法の益気功中、呼気、練気、吸気、吐気、理気、暖気、手気、緩気、松気、寛気、順気、運気、通気、舒気、補気、壮気、正気、行気と18種類の呼吸法が揃えられている。中国の呼吸法と腹式呼吸とは一致しないが、すべてが息を吐くことを強調し、手足の動きによって、より吐き易く誘導しているのが共通している。その息の吐き方や吸い方に、伝統的な中国のやり方が多くみられた。 3. 益気功時の呼吸運動 安静時の呼吸数は、1分間に12〜14回(成人の場合)である。過激な運動になると45〜60回にも達する。益気功の場合、初心者は最大24回を、熟練者は22回を示したに過ぎない(図1参照)。 また、呼吸運動の指標として、換気量がある。これは、息を吐いた量であって肺活量ではない。安静時には、成人で4.5〜7リットルを示すが、益気功体操時の最大換気量は、22リットル(初心者)を、熟練者は9リットルを示したに過ぎない。この換気量は、運動の強さと比例するために、益気功の強さはゆっくりと散歩する程度の呼吸運動である。メッツで表現すると1.5に過ぎない。 益気と表現するように、多くの息を吐き出して、より多くの新鮮な空気を吸い込むことを目的としている。益気功の狙いは、呼吸を活発にするのではなく、ゆっくりと少量でも息を吐く時間を長くするように教示し、その内容が実験的に検証された。益気功を治療体操や矯正体操と表現しないで、予防医学的に心身のコンディショニングづくりに役立つ運動処方(体操)として推奨できる。作業間や家事作業中に実施し、生活の中に積極的な休息法の1つとして取り入れるのを奨めたいと思う。 4. 心拍変動からみた副交感神経系活動の促進 胸部から心電図を記録し、R波と次のR波の間隔(時間)を調べた。その間隔は心拍変動と呼ばれている。心拍変動を周波数分析すると心拍変動パワースペクトルが描かれ、低い周波数帯域(0.015〜0.15Hz)のパワー密度と高い周波数帯域(0.15〜0.4Hz)に分類される。前者が多く現れると交感神経活動の優位を、後者が顕著に現れると副交感神経活動の促進と評価される。 |

||||||||||||

益気功によって副交感神経系活動の促進と呼息中心の呼吸運動が強調された。これは、内臓諸器官の活動を促進させ、ゆったりとした安定性の高い心のゆらぎを示唆したことになるだろう。 5. おわりに 中国の気功集団「法輪功」騒動は記憶に新しい。この気功と益気功は全く異なったもので、同じ中国で発生したに過ぎない。しかし練功十八法は、気功や太極拳、呼吸法やツボ刺激、そしてストレッチなどの優れた伝統的な運動要素のみを取り込んで新しく開発された「健康体操」である。決して宗教がかった動作や外気功はみじんも見られない。 益気功を実験した結果、呼吸運動や自律神経活動バランスが促進され、西洋医学的にみても多くのメディカル・エビデンスを提示し、健康増進への有効性を示したといえる。さらに従来言われてきた「気」の効用も、呼吸運動の効果として把えることができた。 現代の中高年者中心の社会において、生活習慣病予防と心の癒しのために、練功十八法・益気功をすすめる一人である。

|

|||||||||||||