研究室だより

|

|

| 2003 年 06 月 01 日 号 『ストレスに対する新しい考え方』 |

|

| バックナンバーはこちら | |

| ●ストレスの功罪 |

文明社会は人々に豊かさや便利さなどをもたらしているが、それと同時に“副産物”も多く生み出している。変化の激しい現代社会、特に経済不況、家庭崩壊、地域紛争などが頻発する今では、人々はいままで以上に様々なストレスを抱えながら日常を送らなければならい。 ところで、ストレスといったら、まず脳裏に浮かぶのはヒトの精神的、肉体的に悪影響を及ぼすものばかりだが、しかし、場合によってはストレスをうまく利用して、心身に有益な対処方法として活用することも可能である。上手にストレスを加減して、適当なストレスにして付き合うことで、心身に対する悪影響を避けられるばかりでなく、健康を更に増進、維持して、人生を楽しむことができるのである。そこで今回、そのような“ストレスを体に良いものとする”方法について、例を一つ挙げる。 |

| ●ストレスとの正しい付き合い方 | |||||||||||||||||||||||||

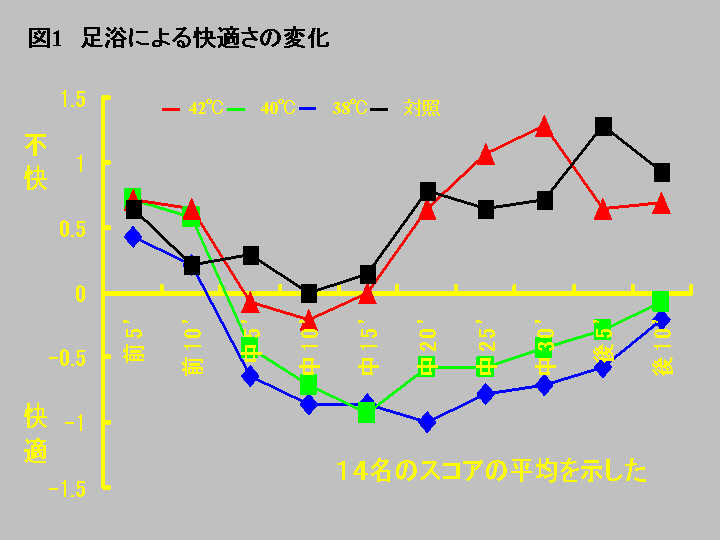

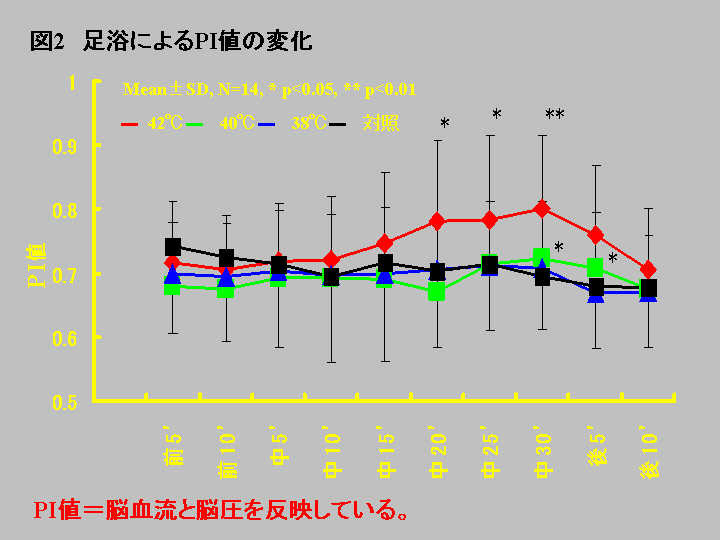

■ ストレスと体の関係 ■ ストレス反応は様々な形式で、様々なルートを通じて生体に影響を与えているが、それらの影響を神経、内分泌、免疫の三つの分野から説明することができる。まず基本となるのは視床下部−下垂体−副腎皮質系の反応で、それによって神経、内分泌、免疫三者の反応が誘発され、相互作用しあい、結果的には、見え隠れていた小さい悪影響の蓄積によって生体が病気になるか、あるいは合理的な正しい対処法により、健康増進につながるかである。ストレスの研究にあたって、上述の三分野から数多い評価指標が提唱されているが、今回は自律神経機能、ストレスホルモン、リンパ球サブポピュレーションについて、過去の研究結果を交えながら話しを進める。 ■ ストレッサー(ストレス要因)の種類 ■ 物理的:温熱、寒冷、放射線、騒音 化学的:酸欠、飢餓、薬剤 生物的:細菌、ウイルス、毒素 肉体的:運動、過労、手術 精神的:痛み、拘束、暗算 (単純なストレッサーもあるが、複数のストレッサーの組合せによるものもある)。 ■ 温熱ストレスに関して ■ ストレッサーとして日常生活では、運動ストレスや温熱ストレスなどがよく知られている。中でも、もっともなじみ深いものとしては入浴による温熱ストレスであろう、入浴の方法次第では、それがよいストレスになることも、悪いストレスになることもある。 たとえば、我々の実験で、38℃、40℃、42℃のお湯で足浴をさせたところ、単純にヒトの主観的な尺度で見ると、38℃、40℃では入浴中30分も、終了10分後も快適と感じられるが、42℃では、入浴中10分までは快適と感じられたが、時間経過とともに不快感が増し、30分目にはピークに達し、終了10分後も不快感が残っていた(図1)。 これらの変化を、神経、内分泌、免疫学的角度から見ると: 1) 神経系では、交感神経機能が高まり、循環・呼吸機能の活性化がみられる。しかし、42℃の場合、交感神経機能が亢進し、副交感神経が抑制されることが見られた。更に、入浴温度が高いと、例えば、脳圧との関連するPI値が急激に増加し、42や40℃では、30分間の入浴中や終了後も、顕著に脳圧が増加することが推定された。このことから、入浴するには、お湯の温度とそれに合う入浴時間が重要であることが分かる(図2)。 2) 内分泌機能では、ストレスホルモンと称するコチゾール、カテコラミンなどが入浴と同時に増加するが、この物質が長期的に高レベルを維持した場合、血管が硬くなり、血液が濃くなって流れ難くなるなど、高血圧、動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中などを招くことも考えられる。したがって、ストレスホルモンを、リラックス法を行うことにより低いレベルに保つことが重要であると考えられる。 3) 免疫機能では、リンパ球のT細胞サブポピュレーションを調べると、CD8+T細胞の数が40℃、15分間の足浴を繰り返すことで、有意に上昇する結果が得られた。CD8+T細胞は、ヒトの生体防御機能には欠かせないものであるが、どちらかというと免疫を抑制する作用を担っている。 以上のことから、休養によいとされている入浴といえども、正しい入浴方法を行わなければ、ヒトの健康を害することも考えられる。しかし、ストレスに対して、正しい認識を持つことにより、健康増進のために、有効的に活用することが可能である。 また、“体に良いストレス”になり得るのは、温熱ストレスのみならず、運動ストレスである有酸素運動、エアロビックス、さらには、伝統的な種々の運動法などいろんなものが提唱されているが、いずれも行い方を間違うと、体によくない変化が起こることも否定できない。しかし、それらのストレスをうまく解消・軽減し、適度のストレスの状態で利用すれば、心身に有益な機能を引き出すことができるであろう。それにより、健康なからだ、生き生きとした精神を養うことができることは、いままで人類が長く培ってきた健康法の原理であろう。これらの伝統的な健康づくり法の効果の仕組みに、科学的な根拠を与えることが当センターの使命であろう。

|

|||||||||||||||||||||||||