研究室だより

|

|

| 2002 年 10 月 01 日 号 『東洋医学の健康運動』 |

|

| バックナンバーはこちら | |

気功やヨーガの腹式呼吸(調息) |

|

インド医学中のヨーガも気功と同じように息を吐き切ることを強調する。マハット・プラナヤマ(完全な呼吸法)の運動では、息を吸う同じリズムで息を吐き出し続け、全身の力を抜くことに努める。また、ハタ・ヨーガの方法にもプラーナ・アーヤマ(調息法)がみられる。肺の中の残気量を排出し、息を少しずつ長く吐くことを教えている。さらにパドマ・アーサナ(蓮華座)において、坐禅のように足を深く組むポーズがみられるが、口呼吸を強調し、舌を上唇につけて吐き出す呼息量を調節している。 いずれも東洋医学の中にみられる健康づくり法で、すべてが息を吐くことを教え、吸うことは反射的な無意識下のままにしている。息を吐くことは腹式呼吸と口呼吸に通じる。東洋の健身術は唯心論的な背景がみられ、腹式呼吸(運動)も心情をコントロールする手段として使い、息を吐くことで気持を鎮め、ゆったりとした大陸的な心情を醸し出す。特に高齢者の腹式呼吸は健康運動として位置づけられ、心身をリラックスする処方となっている。その結果、調心、調身、調息の3効果が現れ、現在もいきいきと健康づくりに役立っている。 |

腹式呼吸運動の効果 |

|

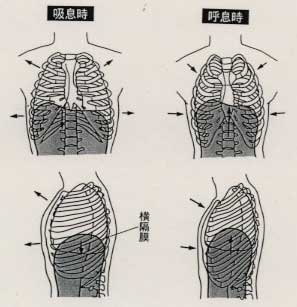

(1) 呼吸筋、特に横隔膜の筋紡錘が引き伸ばされて、視床下部に信号が伝達される。その結果、脳内ホルモン(β-エンドルフィンなど)が分泌されて鎮静化された精神状態を醸し出した。これが腹式呼吸と心の癒しとの関連である。 (2) 吐くことが長時間持続するとプロスタグランジンI2 (酵素)が分泌され、血圧が降下した。さらにNK細胞(免疫体)がより活性化されて、疾病予防との関係資料が得られた。 (3) 朝・夕2回(約10分)の腹式呼吸運動実施によって、自律神経バランス(CVRR)が高まり、特に副交感神経の働きが活性化された。その結果、内臓諸器官の動き(ぜん動運動など)が活発になり、消化・吸収・排泄機能も高まった。 (4) 腹式呼吸を取り入れると心電図のRR間隔変動スペクトル中の高周波数帯域(0.15~0.4Hz)のパワー密度と脳波のα波含有率が増加した。これは副交感神経と落ち着いた高次脳神経活動の亢進を示唆した。 |